Membaca Ulang Positioning Amran Sulaiman: Antara Data, Etika, dan Demokrasi Kita

Salah satu tantangan terbesar demokrasi Indonesia hari ini adalah bagaimana merawat public reason di tengah era hiper-narasi.

JAKARTA Salah satu tantangan terbesar demokrasi Indonesia hari ini adalah bagaimana merawat public reason di tengah era hiper-narasi. Kita hidup di zaman di mana opini sering kali mengalahkan data, diksi mengalahkan metodologi, dan sentimen mengalahkan analisis. Dalam konteks demikian, polemik antara pejabat publik—dalam hal ini Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman—dan media massa, seyogianya tidak hanya dibaca pada lapis permukaan (gugatan vs pemberitaan), namun perlu dievaluasi pada fondasi epistemik yang lebih dalam: yaitu tentang bagaimana kita memastikan bahwa ruang publik tetap menjadi ruang yang dapat dipercaya, akurat, dan adil dalam memproduksi pengetahuan di tengah-tengah kehidupan sosial.

Demokrasi dan Standar Kebenaran

Kita sering merayakan kebebasan pers sebagai salah satu “pilar suci” demokrasi. Itu benar. Tetapi demokrasi tidak hanya hidup dari kebebasan; demokrasi hidup dari kualitas informasi. Ruang publik tanpa standar akurasi akan melahirkan noise, bukan argumentasi. Ruang publik hanya menjadi “pasar impresi” yang diatur oleh kecepatan viral, bukan oleh validitas epistemik.

Dalam pandangan Jürgen Habermas (1992), demokrasi deliberatif mengharuskan adanya ideal speech situation—ruang dimana klaim kebenaran dapat diuji, diperdebatkan, dan dipertanggungjawabkan. Artinya: pers memiliki hak untuk memberitakan, tetapi pers juga memiliki kewajiban untuk memverifikasi dan bertanggung jawab atas dampak pengetahuan yang ia produksi.

Dalam kerangka ini, gugatan Amran terhadap pemberitaan tertentu bukanlah penolakan terhadap kritik. Ia adalah penegasan bahwa sikap “kritis” harus dibedakan dari provokatif, dan bahwa investigasi harus dibedakan dari framing. Demokrasi memerlukan oposisi, namun oposisi harus bekerja dengan ketelitian argumen. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang paling keras bersuara; demokrasi adalah kompetisi penalaran.

Resistensi Sektor Pangan

Sektor pangan merupakan salah satu sektor yang paling sensitif di republik ini. Oleh karena masalah pangan, bukan sebatas persoalan komoditas, melainkan juga sektor yang menyentuh tensi psikologi kolektif bangsa: soal makan, kelangsungan hidup, dan rasa aman. Oleh karena itu, satu narasi keliru saja bisa memicu efek domino pada stabilitas harga, psikis petani, hingga spekulasi pasar.

Dalam ilmu kebijakan publik, pangan termasuk sektor high public impact risk. Distorsi informasi di sektor ini bukan hanya memproduksi “persepsi”, tetapi dapat berujung pada keputusan ekonomi dalam level rumah tangga, pedagang, hingga importir. Maka, adalah logis—dan legitimate—bilamana pejabat teknis yang bertanggung jawab di sektor pangan lebih sensitif terhadap distorsi informasi.

Dalam kerangka governance, pertanyaan yang relevan ialah: apakah pejabat publik berhak mengoreksi pemberitaan yang berpotensi mengganggu stabilitas epistemik kebijakan negara? Jawabannya: iya. Bukan karena pejabat anti-kritik, tetapi karena negara berkewajiban menjamin keakuratan informasi yang memengaruhi perilaku pasar dan publik.

Kinerja dan Pertarungan Narasi

Lebih jauh, kita juga perlu membaca data secara jernih. Pola angka dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren yang konsisten ke arah produktivitas. Berdasarkan proyeksi FAO musim tanam 2025/2026, produksi beras Indonesia diprediksi mencapai 35,6 juta ton—tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, capaian stabilisasi harga komoditas strategis menunjukkan struktur tata kelola yang semakin matang. Inflasi pangan terkendali, daya beli petani naik sebagaimana terindikasi oleh kenaikan NTP, dan kebijakan penyesuaian HPP terbukti menahan tekanan harga (www.pertanian.go.id).

Kebijakan penguatan cadangan pangan dan dukungan pembiayaan pertanian bukan sekadar retorika. Hal-hal ini memiliki basis kalkulasi statistik. Langkah-langkah instrumental seperti optimalisasi cadangan beras pemerintah, percepatan tanam padi-jagung, pompanisasi, hingga penyederhanaan birokrasi di Kementan menunjukkan orientasi produksi yang konsisten.

Tentu saja ruang kritik harus tetap ada. Tetapi kritik harus bekerja dengan data, bukan bekerja dengan efek teatrikal judul media. Kita perlu memastikan bahwa kritik terhadap pejabat publik bersifat proporsional: “mengoreksi kinerja” bukan “menghukum reputasi”. Demokrasi menuntut itu. Inilah poin yang sering terlewat. Amran tidak membredel media, tidak membuat aturan pembatasan kritik, tidak menekan institusi pers secara struktural. Ia melakukan langkah yang justru paling demokratis—menggugat melalui jalur hukum—yang terbuka, transparan, dan dapat diuji secara publik.

Justru cara ini menunjukkan kedewasaan demokrasi kita. Karena sengketa informasi yang menyangkut fakta publik memang harus diuji oleh mekanisme institusional negara hukum, bukan oleh provokasi media.

Pembelajaran untuk Bangsa

Dari polemik ini, kita bisa memetik pelajaran yang lebih luas: Pertama, kepentingan publik tidak cukup dijaga dengan kebebasan kritik—ia perlu dilengkapi dengan kualitas kritik. Kedua, politik pangan tidak boleh dijalankan dengan retorika tetapi harus diletakkan dalam kerangka ekonomi-politik yang berbasis data empiris. Ketiga, pejabat publik pun memiliki hak konstitusional untuk melindungi integritas kebijakan dan kredibilitas personalnya melalui mekanisme negara hukum.

Dalam tradisi filsafat keadilan Rawlsian, gugatan seperti ini adalah cara masyarakat liberal mempertahankan “fairness” antar-aktor sosial. Tidak ada kasta “untouchable” dalam demokrasi—termasuk media. Semua aktor tunduk pada prinsip yang sama: akurasi bukan sekadar etika profesi, tetapi modal epistemik bagi kelangsungan demokrasi.

Akhirnya, persoalan ini bukanlah persoalan sentimental-personal. Ini persoalan prinsip. Demokrasi yang baik harus berdiri di atas dua kaki sekaligus: kebebasan menyampaikan kritik dan keharusan menjaga akurasi. Demokrasi akan runtuh bila kita hanya merayakan kebebasan namun mengabaikan akurasi. Pada saat itu, politik bukan lagi seni mengelola kebenaran, tetapi seni mengelola ketakutan dan prasangka.

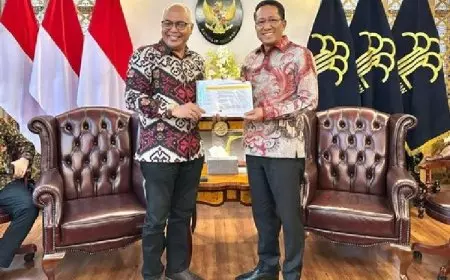

Di titik ini, Amran Sulaiman sedang memperlihatkan kepada kita sesuatu yang penting: bahwa pejabat publik boleh-boleh saja dan wajar memperjuangkan standar narasi yang adil. Dan bangsa ini seharusnya berterima kasih kepada siapa pun—termasuk kepada Amran—yang berani mengembalikan percakapan publik kita ke disiplin data, bukan ke permainan efek kata.

*) Oleh: Miftahun Najah, Deputy GM Cabang Utama Jakarta, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

Apa Reaksi Anda?